Fährschifffahrt

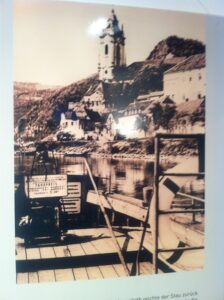

Zwei Überfuhrzillen im „Kehrwasser“ bei sehr niedrigem Wasserstand unterhalb des Malerwinkels. Rechts im Bild das Haus Dürnstein 6 mit Schornstein in der Dürnsteiner Wasserstadt. Für dieses Haus ist bis heute unverändert im Grundbuch eingetragen: „Realeigenschaft der Urfahrt-Gerechtigkeit (überfahrtrecht über den Donaustrom) anerkannt“

„Wachauer Fährmänner“, 1939, Gemälde von Siegfried Stoitzner (1892 – 1976), öl auf Leinwand 100,5 X 101cm, dargestellt sind die Schiffsführer Stöller (Schnauzbart) und Brandl auf der Rollfähre Dürnstein Rossatzbach. Stoitzner hat dieses Thema wiederholt behandelt. Eine Fassung befindet sich heute in Berlin, Deutsches Historisches Museum.

Motorosierte Schifffahrt

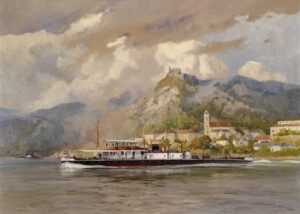

August Freiherr von Ramberg

(* 19. Dezember 1866 in Wessely an der March; 1. April 1947 in Gmunden) Motorzugschiff vor Dürnstein, Dampfzugschiff links im Hintergrund,

Öl auf Leinwand 65 x 90 cm, 1929.

Dampfschifffahrt

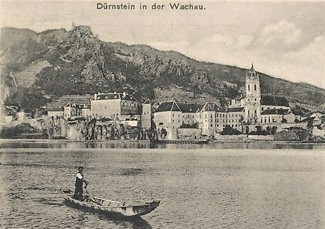

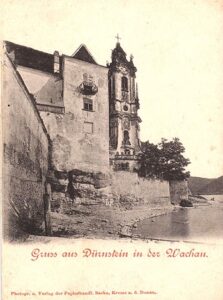

Ehemalige DDSG-Schiffstation in Rossatzbach, vor 1900 aus der Zeit der Dampfschifffahrt auf der Höhe des unteren Endes des heutigen Campingplatzes. Das dazu errichtete DDSG-Stationsgebäude dient heute der Camping- platzverwaltung. Die Schiffstation Rossatzbach wurde nach Errichtung der Dürnsteiner Schiffstation beim Grübl unterhalb des Stiftes aufgegeben.

Raddampf-Zugschiff mit Holzschiff im Schlepptau

Historische Holzschifffahrt

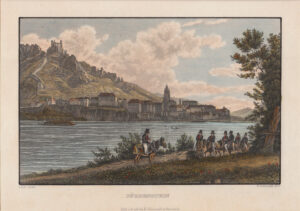

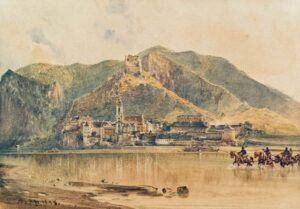

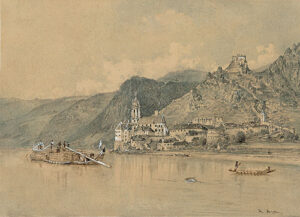

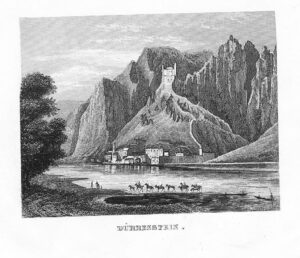

Rudolf von Alt (Wien 1812 – 1905 Wien) Dürnstein an der Donau

Aquarell auf Papier 15,5 x 22 cm

Signiert und datiert links unten: R. Alt 1844

Literatur: Walter Koschatzky, Rudolf von Alt. 1812-1905, Salzburg 1976, S. 272, WVZ-Nr. 44/37

Rudolf von Alt, Aquarell (1812 1905)

Bleistift, Sepia, weiß gehöht auf Papier,

14,8×20,4 cm, um 1845 © Nö Landesmuseum

Historisches

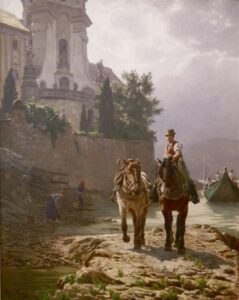

Stefan Simony (1860 – 1950), Titel: „Der Waghals“, Öl/Leinen, Größe 110 x 90 cm, zeigt einen Schiffszug beim Dürnsteiner „Grübl“. Das Bild zeigt die Situation vor der Errichtung der Promenade und der Schiffstation. Die beiden Frauen zeigen, dass die Donau auch für die Verrichtung häuslicher Arbeiten notwendig war. Im Ort gab es nur wenige Brunnen. Eine öffentliche Wasserleitung kam erst im 20 Jdht.

Bild vom Grübl in Dürnstein vor der Errichtung der Promenade und der Schiffstation. Links im Bild ist ein Holzpoller zu sehen, der zum Verheften des Zugseiles beim Übersetzen der Schiffszüge gedient haben könnte (siehe Text Übersetzen ganzer Schiffszüge). Im „Grübl“ wurde Anfang des 20 Jhdt das Agentie-Gebäude der DDSG errichtet, in dem sich heute das Strandcafe Dürnstein befindet.

Donau – Überquerung als Herausforderung

Das Überqueren der Donau war seit jeher eine Herausforderung. Der Bau und vor allem die laufende Erhaltung von Brücken erforderten technisch und finanziell höchste Anstrengungen. Eisgang, Eisstoss und Hochwasser richteten an den Brückenjochen der bis ins 19. Jhdt vorherrschenden Holzkonstruktionen immer wieder große Schäden an. Auch der Brückenbelag bedurfte ständiger Ausbesserung. Daher wurden nur an den wichtigsten Verkehrsadern Brücken errichtet. Im Flussverlauf von 300 Kilometern zwischen Passau und Wien gab es bis 1463 keine Brücke. In diesem Jahr wurde die Brücke zwischen Stein und Mautern mit 26 hölzernen Jochen errichtet. Ende des 15. Jhdt folgte eine Donaubrücke in Linz.

Brücken waren bis ins 19. Jhdt. die Ausnahme. Der Personen- und Güterverkehr über die Donau erfolgte über viele Jahrhunderte hindurch fast ausschließlich mittels Fähren. Deren große Bedeutung in früheren Zeiten zeigen auch die Sagen, in denen sie Erwähnung finden. Heute erinnern vor allem die Namen „Urfahr“ und „Ufer“ in Orts- und Hausbezeichnungen an den Standort von Fähren.

Ab dem 19. Jhdt. hat sich das Verhältnis des Brückenverkehrs zur Fährschifffahrt massiv gedreht. Dies ging mit der rasanten technischen Entwicklung beim Brücken- und Kraftwerksbau einher. Heute gibt es zwischen dem Passauer Tal ab dem Kraftwerk Jochenstein bis zur Wiener Pforte an Brücken und Kraftwerken, die teilweise und beschränkt auch für den öffentlichen Verkehr (v.a. Radfahrer und Fußgänger) freigegeben sind, in Summe 24 feste Donauübergänge. Donaufähren sind heute hingegen die raren Ausnahmen.

Ein Abriss der Donauüberquerung wäre nicht vollständig, ohne die Furten zu erwähnen: Bei extrem niedrigem Wasserstand konnte vor den großen Flussregulierungen an wenigen Seichtstellen, wo sich der Fluss mäandernd in viele Armen verbreiterte, auch Fuhrwerke die Donau überqueren. Im Winter sind diese Seichtstellen rasch zugefroren. Heute erinnern nur mehr Sagen und Ortsnamen wie „Furt“ unterhalb Linz an diese Donauüberquerung. Auch der „Förthof“ bei Stein deutet auf eine Furt durch die Donau nach dem Verlassen des engen Wachauer Durchbruchtales hin. In der Dichtung „Die Pfaffenberger Nacht“ (1947) von Eduard Kranner steht diese Furt im Mittelpunkt einer humorvollen Begebenheit eines gebrochene Wagenrades beim Transport eines Weinfasses für den Göttweiger Abt. Die Furten hatten im Vergleich zu den Fähren keine nennenswerte wirtschaftliche Bedeutung.

Übersetzen ganzer Schiffszüge

Für die Entwicklung der Überfuhren in Richtung Rollfähren ist auch die Technik des Übersetzen ganzer Schiffszüge von Bedeutung. Bei der Gegenfahrt (Bergfahrt) auf der niederösterreichischen Donau führte der Weg der getreidelten Schiffszüge von Wien zunächst am rechten Donauufer. Oberhalb des Ortes Zwentendorf wurde bei Altenwörth auf das linke Donauufer übersetzt. Von dort ging es über Stein am linken Donaufer in die Wachau. Mit sicherem Abstand zu der 1463 errichteten Donaubrücke Mautern und ihren eng gesetzten 26 hölzernen Jochen musste wieder auf das rechte Donauufer übersetzt werden. An Alt-Dürnstein gab es für große Schiffszüge wegen des beim neuen Schloss steil in die Donau abschiessende Felsens und auch wegen der starken Strömung (schweres Wasser) kaum ein Vorbeikommen. Ein Unfall beim Übersetzen ohne ausreichenden Sicherheitsabstand zur Brücke hätte die Schiffe grosser Gefahr ausgesetzt. Die Übersetzung fand daher im Flussverlauf zwischen der Hundsheimer Insel und Alt-Dürnstein statt. Ab der Neuzeit dürften Schiffszüge bis nach Alt-Dürnstein zum Übersetzen geführt worden sein. Von Rossatzbach aus konnte am rechten Ufer unter Ausnutzung von Seitenarmen bei günstiger Strömung und Wasserständen bis auf die Höhe von Aggsbach getreidelt werden, wo zur Umgehung des Felsen von Schloss Schönbühel wieder ans linke Ufer gewechselt wurde

Zwischen Stein und Melk mussten die großen Schiffszüge in der Bergfahrt durch die Wachau mindestens zweimal übersetzen. Daher lohnt sich, auf die Technik dieses Vorganges näher einzugehen.

Otto Meißinger in seiner Monographie „Die historische Donauschifffahrt“, Seite 36, schreibt dazu:

„Das Übersetzen eines ganzen Schiffszuges von einem Ufer zum anderen verursachte viel Arbeit, Zeitverlust und Schwierigkeiten. Die Pferde mußten angebunden, die Schiffe verheftet und das schwere Zugseil über den Strom gebracht werden. Die schweren Schiffe übersetzte man, wenn es irgendwie anging, durch das „Sprengen“ von einem Ufer zum anderen. Man trieb die Pferde des Zuges zu größter Schnelligkeit an, sodaß die Fahrzeuge einen starken Gang erhielten, stellte sie schräg zum Strom und erreichte so mindestens einen Teil der Strombreite, um den Rest der Strecke durch die Fliehkraft rudernd zurückzulegen.

Auch auf eine andere Art wurde übersetzt, wenn hierzu die Stromverhältnisse günstig waren. Ein langes Seil von mehreren Seillängen wurde am Ufer verheftet und zum Schiff geführt. Wenn nun das Fahrzeug in die Strömung gestellt wurde, übte das Wasser ähnlich wie bei den früheren „Fliegenden Brücken“ oder jetzt bei den Rollfähren einen Druck auf das Schiff aus und es begann über den Strom zu fahren. War ein gewisser Punkt erreicht, wurde das Seil vom Schiff gelöst, und das andere Ufer konnte in freier Fahrt erreicht werden. Diese Art der Überfahrt sparte wohl Arbeit, war aber nicht ungefährlich. Die Seile mußten in bestem Zustand sein, um den starken Druck auszuhalten, und alle anderen Maßnahmen mußten exakt getroffen und ausgeführt werden. Das Landen am anderen Ufer war dann besonders schwierig, wenn die Stromverhältnisse ungünstig waren. Zum Anhalten mußten die Anker zeitgerecht und an der richtigen Stelle geworfen werden. Die bei diesen Manövern beteiligten Schiffleute mußten erfahrene Männer sein, um Unglücksfälle möglichst zu vermeiden.

Die Pferde wurden mit den Roßplätten über den Strom gerudert und nach der Landung unter dem Kommando des Vorreiters am Festland wieder in entsprechender Reihenfolge aufgestellt und an das Zugseil (Zwiesel) wieder eingebunden. Das Hauptseil wurde ausgelegt und mit den notwendigen Verbindungen versehen. Eine weitere Arbeit war, die Schiffe zu ordnen und mit dem Seilwerk zu versehen. War alles geschehen konnte die Fahrt wieder aufgenommen werden.“

Wir haben kein schriftliches Zeugnis, ob nun das „Sprengen“ oder „die Überfuhr mit festem Seil“ (= „andere Art“) nach Verlassen der Stadt Stein für das Übersetzen der großen Schiffe auf das rechte Ufer zum Einsatz gebracht wurde. Die örtlichen Verhältnisse bei Alt-Dürnstein würden beide Formen gestatten. Auf der Seite von Rossatzbach schiebt sich bis heute unverändert eine lang gezogene Schotterbank flach in das Flussbett hinein. Ohne allzu großen Verlust an Höhe, die bereits in der Bergfahrt am linken Ufer gewonnen wurde, sollte das flache Wasser in Rossatzbach erreicht werden. Auf der Dürnsteiner Seite dürfte das Kehrwasser bis zum Ende des „Dürnsteiner Hafenbeckens“ beim Felsen unterhalb des Böhmerhauses (Fischerhaus) genutzt worden sein, bevor die Schiffe am Beginn der Verschneidungslinie des Kehrwassers in den Strom zur Überfahrt hinaus gesteuert wurden. Auf diese Weise konnte der dort herrschende Schwall bestens ausgenutzt werden, der die Schiffe in die Mitte des Flusses drückte. Eine Verheftung des langen Zugseiles hätte sich im Bereich der heutigen Schiffstation beim Grübl angeboten. Auf einer alten Fotografie ist dort unterhalb des gotischen Altstiftes im Bereich des Grübl – vor der Errichtung der Promenade, die heute irrtümlich auch als Treppelweg bezeichnet wird – ein markanter Holz-Poller zu sehen, der zum Festmachen eines langen Seiles gedient haben konnte. Der lang gezogene Treppelweg bis unterhalb des ehemaligen Klarissenklosters würde auch das Sprengen gestatten: Pferde konnten bis etwa zur Höhe des Kirchturmes des Chorherrenstiftes angetrieben werden.

War einmal die Ufernähe von Rossatzbach mit allen Schiffen erreicht, so konnten dort im seichten Wasser bei geringer Strömung die Anker geworfen, der Schiffszug geordnet, mit Seilwerk versehen und die Fahrt wieder aufgenommen werden. Auf den Aquarellen von Rudolf von Alt aus den Jahren 1841 bis 1844 sieht man auf der Höhe des für den Rollfährenbetrieb gebauten Sporn(e)s im seichten Wasser von Rossatzbach Schiffsleute und Pferde die Fahrt mit dem Schiffszug wieder aufnehmen.

Zille – ein unschlagbarer Klassiker

Zillen unterschiedlicher Größe je nach Bedarf waren über Jahrhunderte das universelle Fahrzeug für Personen und Warentransport auf der Donau.

Zille ist der Name für eine große Familie von – hauptsächlich aus Nadelhölzern gebauten – Wasserfahrzeugen, die im gesamten östlichen Alpenraum vertreten waren und teilweise noch immer sind. Noch in der zweiten Hälfte des 19 Jhdt. bewegte sich die Länge der großen Frachtzillen wie dem Kelheimer (Klobzille) bis zu 42 Meter. Für die unterschiedlichen Zillentypen entwickelten sich eigene Namen. Heute übersteigt die Länge der Zillen nur selten 10 Meter. Zillen sind noch im österreichischen und deutschen Donauraum anzutreffen.

Die Zille hat ihre Universalität ab dem 19. Jhdt in Konkurrenz mit den Dampf- und später den großen Motorschiffen verloren. In einigen Bereichen konnte sie sich ihre Stellung als bewährtes Donaufahrzeug erhalten. Dies hängt mit ihren hervorragenden Eigenschaften als Wasserfahrzeug zusammen. Die Zille liegt mit nur geringem Tiefgang sehr kippstabil im Wasser und verfügt über eine hervorragende Gleiteigenschaft, die bei einem Motorantrieb schon bei geringen Geschwindigkeiten zur Geltung kommt. Zillen sind zudem einfach konstruiert und im Vergleich zu anderen Booten preisgünstig. Als Baustoff kommen heute vor allem Lärche und Fichte zum Einsatz. Zillen verfügen über einen flachen Boden und niedrige gerade, dh nicht bauchige, schräg nach aussen verlaufende Seitenwänden. Die Zille spitzt sich beim Bug nach oben zu. Der Baustoff Holz, der flache Boden, der mit kufenartigen Leisten geschützt ist, sowie der nach oben verlaufende Bug erlauben ein gefahrloses Anlegen bei allen Uferbedingungen, ob flache Schotterbänke oder steile steinige Uferzonen. Je nach Zillentyp verjüngt sich auch das Heck, das aus dem Wasser ragt. Bug und Heck und die schlanke Form verleihen vor allem den kleinen Zillen bis heute ein schnittiges Aussehen. Die Zille in ihrer traditionellen Erscheinungsform hat sich einen festen Platz als Einsatzfahrzeug bei den freiwilligen Feuerwehren an der Donau erhalten: Die Standardmaße dieser Zille betragen: Länge sieben Meter, Bodenbreite 90 cm, Wandhöhe 43 cm, Gesamtbreite 125 cm.

Seit vielen Jahrzehnten werden Zillen mit einem sich nicht verjüngenden Heck und einem Spiegel (Spiegelzille) gebaut, der zur Befestigung eines Aussenbordmotors dient. Sie wird überwiegend als Freizeitboot verwendet.

Die Fähre Dürnstein hat sich als traditionsbewusstes Unternehmen dem Einsatz von Zillen mit historischem Anstrich verschrieben. Für die überfuhr bei Dürnstein standen über Jahrhunderte hindurch Zillen in Verwendung. Heute sind im Betrieb des Fährverkehrs und der Gelegenheitsschifffahrt bei uns zeitgemäß motorisierte Spiegelzillen im Einsatz. Wir schätzen die hervorragende Eigenschaften dieses Klassikers als sicheres, schnelles und überdies elegantes Wasserfahrzeug. Wir bringen Sie mit unseren Zillen an jede von Ihnen gewünschte Stelle an den Donauufern der Wachau. Fahrten zum Heurigen, ins Museum in ein gepflegtes Restaurant oder einfach nur Freunde besuchen? Probieren Sie eine Fahrt mit dem Klassiker auf der Donau!